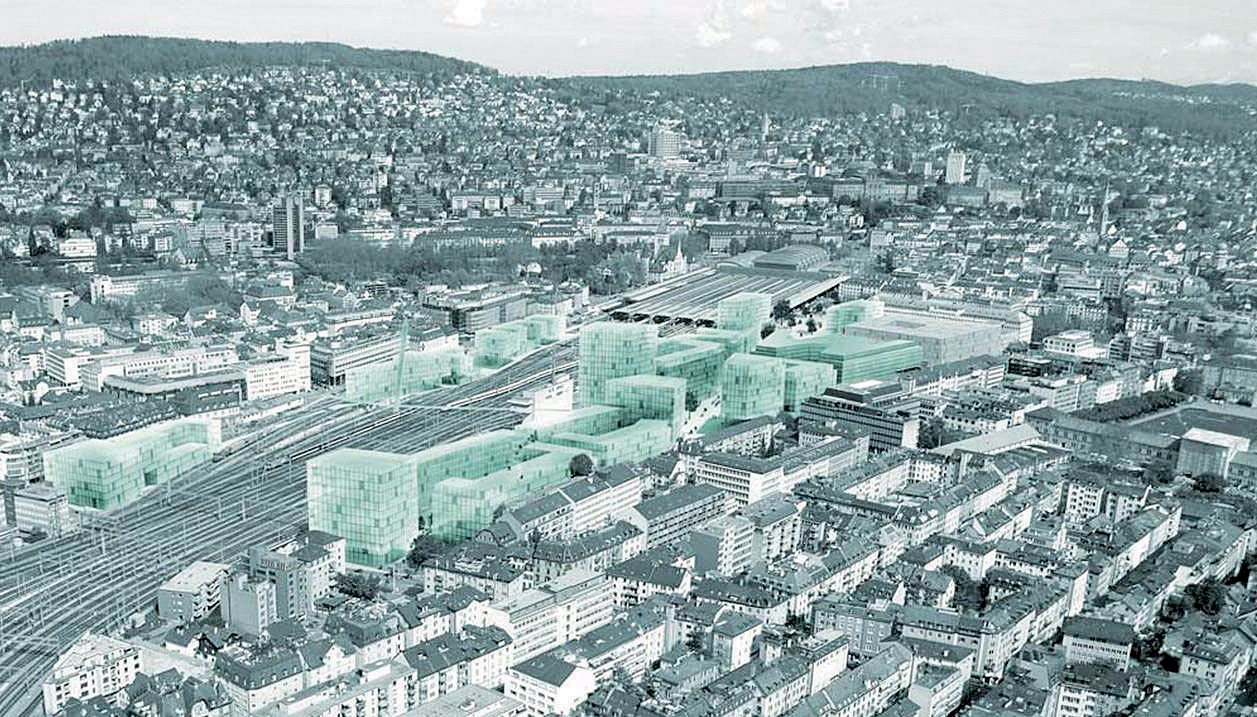

Per invertire la spinta al consumo di suolo e di paesaggio occorre comprendere il paradosso dello sprawl allitaliana, cioè dellinvadenza straripante e scomposta, e imparare nuove tecniche di densificazione urbana. Il paradosso è che il grande ciclo del consumo di suolo avviene in un territorio interamente pianificato e minuziosamente normato. È quindi un consumo sempre esecrato ma sempre «validato» ex post, quando non preparato, dagli strumenti di piano. Di più: a favore della dispersione, anziché contro di essa, hanno agito applicazioni semplificate degli stessi strumenti disciplinari dellurbanista. A cominciare dalla zonizzazione, che troppo spesso è servita a separare le funzioni anziché articolare nello spazio una programmata mixité. Dagli anni ottanta in poi, a quella urbanistica si sono affiancate nuove e meno avvertite zonizzazioni settoriali (acustiche e del traffico, ad esempio) portando agli estremi il potenziale disgiuntivo delle classificazioni amministrative nel governo del territorio. Per non scegliere tra possibili strategie alternative di sviluppo urbano, scegliendo quindi tra i possibili interlocutori, i piani hanno spesso optato per unecumenica distribuzione di densità medio-basse (salvo negoziare caso per caso locali innalzamenti), senza riuscire a integrare davvero scelte localizzative e di mobilità. Gli stessi standard, conquista dellurbanistica riformista, sembrano oggi in difficoltà nellintercettare nuove domande sociali di spazi e servizi pubblici, quando non hanno veri e propri effetti collaterali indesiderati: come nelle situazioni in cui fornire più metri quadri di parcheggio significa favorire la mobilità veicolare privata minando la competitività del trasporto pubblico. Oltre a contrastare il consumo di suolo attraverso specifiche norme, possiamo guardare a modalità nuove di progetto della città e del territorio e superare qualche vecchio tabù. Il momento è favorevole: la crisi immobiliare obbliga a sperimentare, il costo crescente dei carburanti gioca a favore della compattezza di downtown. Le densità edificatorie possono essere concentrate in corrispondenza degli snodi primari della mobilità pubblica (senza parcheggi!), superando la paura di costruire intensivamente (che non significa necessariamente in verticale) per avere una città mixed, intensa di attività e sicura, in cambio di quantità edificatorie maggiori, come è ad esempio avvenuto nel caso del processo (anche partecipato, a smentire il luogo comune che i cittadini vogliono sempre la riduzione delle cubature) per lo sviluppo dellEuropaallee nellarea della stazione centrale di Zurigo, in avanzata realizzazione su masterplan dello studio Kcap. I mezzi per ripartire benefici, catturare valore e perequare, evitando di privilegiare alcuni attori del mercato rispetto ad altri, sono ormai consolidati; ma occorre credere nel mercato, costruire il partenariato tra pubblico e privato, superare la gestione «per settori» dentro lamministrazione pubblica a favore della gestione «per progetti» (lesperienza dei programmi integrati a partire dal 1992 dovrebbe aver insegnato molto), e soprattutto sapere distinguere alla voce «rendita immobiliare» tra rentiers interessati a una pura valorizzazione di attesa, e developers capaci di costruire iniziative innovative nella città (per farlo basterebbe ad esempio applicare il semplice principio che i diritti edificatori non attuati scadono con il piano, ma finora solo il sindaco Matteo Renzi con il nuovo Piano di Firenze ha avuto il coraggio politico di metterlo in pratica). Consumo di suolo a zero infatti non deve significare «volume zero» ma «area zero», nel senso di non incrementare limpronta al suolo della città, pur progettandone la trasformazione: senza questa distinzione, il vincolo normativo rischia di essere inefficace. Possiamo perfino immaginare una crescita ad «area negativa», accompagnando allintensificazione un set-aside territoriale che restituisca allagricoltura urbana aree precedentemente edificate, come avviene per necessità a Detroit e per scelta a Vancouver. Possiamo sospendere il carattere cogente della zonizzazione, riconoscendo che il conflitto tra funzioni proprio della città industriale è in molti casi venuto meno, e quindi applicando modelli intensivi dintegrazione tra usi, come nel programma «Solid» promosso ad Amsterdam dalla Woningcorporatie Stadtgenoot: edifici nei quali a unelevata durevolezza (ciclo di vita richiesto, 200 anni) si accompagna una grande flessibilità e totale libertà programmatica: a decidere le funzioni da insediare è la domanda di mercato, con lunica regola che esse siano compatibili con altre possibili sia oggi che in futuro (niente di nocivo, ad esempio, o di rumoroso). Un primo «Solid» è stato completato su progetto dellarchitetto britannico Tony Fretton vicino al Vondel park, un secondo firmato dagli austriaci Baumschlager & Eberle è in costruzione sullIJburg. Possiamo includere nel mercato edilizio forme nuove di accesso alla proprietà in modo condiviso, e costruire varietà architettonica riducendo il lotto minimo dintervento in modo da offrire nuove possibilità urbane al mercato unifamiliare e di piccola cooperazione (come nel Vauban di Friburgo o nei più recenti quartieri olandesi, in cui il taglio delle operazioni è rapidamente passato da 4-500 a 10-20 unità per reagire alla crisi del credito). Possiamo infine sperimentare nuovi modi di «riciclare» i contenitori dismessi dallindustria senza demolirli, sia attraverso nuove tipologie ibride, sia imparando dai processi bottom-up e perfino dagli squat. Avviene da tempo col recupero di edifici industriali per fini culturali (ben prima della Tate Modern a Londra, esperienze come il Tacheles a Berlino), ma gli esperimenti più interessanti riguardano nuovi spazi di lavoro, tempo libero e vita che «metabolizzano» contenitori e infrastrutture: come sta avvenendo, sempre ad Amsterdam, nelle aree dei vecchi cantieri navali a Nord dellIj, dove incontriamo successi dimmagine e di mercato (la stecca di uffici del Kraanspoor) , luoghi di produzione postindustriale in setting industriale (la sede olandese di Mtv), o esperimenti come lo skatepark cittadino e le residenze, laboratori, scuole, caffè e gallerie nate dentro i giganteschi edifici dove si costruivano le navi. Iniziati come abusivi, sono diventati una delle mete più cool della città, indicando come anche la velocità della trasformazione e la regia degli usi temporanei abbiano oggi valore cruciale nella costruzione di una città più densa e compatta.

Antisprawl! (LItalia purtroppo è ecumenica)